認知地図(Cognitive Map)の概要と応用について

記事のまとめ

- 認知地図は脳内に存在する抽象地図である

- 認知地図は海馬または嗅内皮質によって作られる

- 認知地図は脳を説明するものとして機械学習に応用可能である

認知地図(Cognitive Map)とは?

認知地図とは海馬や嗅内皮質によって作られる概念の地図になります。

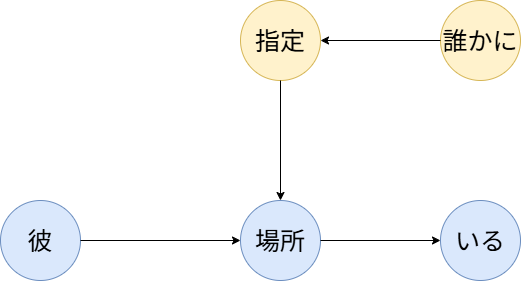

人間の脳は、知らない場所を歩くとき、脳内に認知地図を作成します。 認知地図は実際の物理的な地図とは異なり、意味のあるランドマーク(観光名所など)を道で繋いだ物になります。更に、認知地図は"言語"などの抽象的なものについても作成されます。海馬によって作成される地図を用いることで、言語の単語間の特徴を把握することが出来ます。文に登場する単語間の関係を表す模式図

認知地図(Cognitive Map)と知識グラフ(Knowledge Graph)とオントロジー(Ontrogy)の違い

認知地図と同様に語られる言葉として、知識グラフとオントロジーが挙げられます。 これらは扱われる分野によって異なります。認知地図は脳科学の分野で使用されるのに対し、 知識グラフやオントロジーは一般的に言語学や情報学に使われます。

また、オントロジーは文をグラフ構造に変換したものを言います。

| 認知地図 | 知識グラフ | オントロジー |

|---|

| 分野 | 脳科学 | 情報学, 言語学 | 情報学, 言語学 |

| 概要 | 海馬によって作成される地図 | 言語知識をグラフにまとめたもの | 文節関係を元に文をグラフにまとめたもの |

認知地図の機械学習への応用可能性

脳を説明する地図として研究が進められている認知地図ですが、近年、機械学習への応用が目指されています。 特に、研究が進められているのは自然言語処理や強化学習の分野になります。認知地図を用いた自然言語処理を行うことで大規模言語モデルの内部層を説明することが出来、 AIを説明出来るようになるのではないかと考えられています。

また、強化学習エージェントに認知地図を用いることで強化学習エージェントのマッピングにおいて、意味のあるランドマークを効率的に学習することが出来るようになり、 効率的な学習が可能になることが示唆されています。まとめ

認知地図を紐解く技術は脳とAIを繋ぐ技術として考えられていますが、具体的な技術発展はまだまだ不透明です。 よりヒューリスティックな機械学習モデルを作成するために、先端研究が進められています。

ご愛読ありがとうございます。